من خلال المتون الروائية التي اخترناها للدراسة، تبيّن لنا حضور وعي قلق كان مهيمنًا على جيل من الروائيين، على اختلاف حساسيتهم الجمالية والفنيّة، حول تصوّرهم للتاريخ الثوري. إننا نزعم بأننا نبحث عن رؤية مختلفة، تتجاوز التصوّرات السائدة التي انحازت أكثر للصورة الرسمية الثابتة عن الثورة التحريرية، وتصويرها في صورة حدث إعجازي. إننا نبحث عن تلك الروايات التي مارست خلخلة للمسلّمات التاريخية.

كشفت هذه الروايات عمّا يمكن أن نسمّيه بتحوّلات في الوعي التاريخي عند جيل من الروائيين، وهو وعيٌ يُمارس نقده للتاريخ الرسمي من خلال إبراز الجوهر الشقيّ في وعي هذا الجيل

والمقصود بالتاريخ الرسمي، هو التاريخ الذي كتبته المؤسّسة السياسية، والذي يخدم الأيديولوجيا الحاكمة. فنحن هنا أمام عملية تفكيك للنسق الأيديولوجي للتاريخ الرسمي.

اقرأ/ي أيضًا: قصص "أخبار الرازي".. هل يحكم الجنون العالم؟!

لقد حرصت الدولة الوطنية الحديثة في الجزائر على احتكار التاريخ، لاسيما تاريخ الثورة، ليكون بمثابة إرثها الوحيد الذي يمنحها شرعية الوجود، والاستحواذ على السلطة، باسم الشرعية الثورية. لا تعترف الدولة بروايات أخرى تخرج عن روايتها الرسمية للثورة. فكلّ ما يخرج عن تلك الرواية تعتبره تحريفًا وتزييفًا لهذا التاريخ، وتحديدًا تاريخ الثورة.

ظل التاريخ الثوري مساحة للتجاذبات الأيديولوجية، لهذا فإنّ الرواية في الجزائر وجدت نفسها أمام خيارين: إما استعادة الرواية الرسمية للنظام، أو الكتابة بحسٍ نقدي لأجل خلخلة المسلّمات التاريخية.

الرواية في مواجهة الوعي الزائف للتاريخ

ما يميّز فن الرواية، أنّه الفن الذي يتمتّع بقدرته على ممارسة النقد. الرواية فنٌّ نقدي، وإذا عدنا إلى تاريخ الرواية، فإنها تأسّست بوصفها خطابًا نقديًا، ساخرًا للمنظومات الاجتماعية والسياسية والثقافية والأدبية السائدة. قدرة الرواية على النقد جعلها تقف في الجهة المقابلة للمنظومات السياسية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية، فمن خلال خلق هذه المسافة النقدية مكّنتها من النظر إلى العالم وإلى التاريخ وما يمور فيه من أحداث وظواهر برؤية أوسع وأشمل وانفذ.

من مهام الرواية، كخطاب جمالي نقدي، هو إبراز تناقضات المركز، وفضح آليات اشتغال إيديولوجيته، بوصف أن المركز هو نسق قيمي بالأساس، يقوم على تراتبيات (حقيقة/ زيف)، ويمكن لأجل توضيح هذه الفكرة الاستئناس بتعريف الايديلوجيا عند بيير زيما، هذا الأخير عرّف الأيديولوجيا بأنّها الوعي المقلوب أو المزيّف للتاريخ أو للعالم. كل أيديولوجيا هي احتكار للحقيقة. إنّ تعريفًا كهذا صاغه كارل ماركس الشاب في مؤلّفاته الأولى ( نقد فلسفة الحق عند هيغل، المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام 1844، الأيديولوجيا الألمانية)، وقد قدّم ماركس من خلال هذه المؤلّفات تعريفًا للايديلوجيا كان في الأصل استعارة فيزيائية حول تجربة الصورة المقلوبة. إذ "تقدّم هذه الاستعارة المتمثلة في الصورة المقلوبة والتجربة الفيزيائية التي تكمن خلف الاستعارة، المثال أو النموذج الذي يطرح التشويه باعتباره قلبًا". (01)

لقد اخترنا نصوصًا، نعتقد بأنها تنتمي إلى ذلك النوع من السرديات المُربكة، لأنها تحمل قدرًا من الجرأة على تحطيم السرديات الرسمية حول التاريخ الثوري في الجزائر، لقد تجاوزت هذه الروايات ( كولونيل الزبربر، الحي السفلي، الحركي، قرية الألماني ) الرؤية الملحمية – الغنائية عن الثورة، وقاربتها وفق منظور تاريخي، بمعنى لم تعد الثورة التحريرية في هذه السرود امتداد للرؤية الملحمية التي صوّرتها في صورة عمل عظيم، أنجزته كائنات هي أقرب إلى أبطال الملاحم الإغريقية. إنّ أهميّة هذه الروايات، أنّها أبرزت تناقضات هذا الحدث التاريخي، وأنتجت وعيا مضادا من خلال شخصيات مسكونة بأسئلة قلقة وجارحة. لقد صوّرت الثورة كضرب من الحدث التاريخي الذي شكلته قوى متصارعة ومتضادة ومتناقضة أيضا، تتحكّم فيها المصالح، وتوجّهها الأيديولوجيات الوطنية المسكونة بأطماع السلطة والسيطرة.

إنّ انفتاح القراءة على الوعي بقوى التاريخ، وهي في حالة صراع، يعني أنها ستضع في حسبانها لعبة صراع التأويلات التي ستفجر سلط القراءة الأحادية التي تريد أن تفسّر التاريخ وفق رؤية واحدة. إنّ كتابة الرواية، هي أيضًا عملية تأويلية، فهي لا تبدع رؤية سردية عن التاريخ الثوري، بل تنتج عبر مغامرة الكتابة رؤيتها التأويلية، ذلك أنّ التأويل يتحوّل إلى مساحة تجسّد عبرها الرواية سلطتها الفنية والجمالية.

صحيح بأنّ فن الرواية مسكون بهاجس نقد إيديولوجيات المركز، إلاّ أنّ تاريخه – أي فنّ الرواية - يكشف عن تورّطه في إعادة إنتاج هذه الايديولوجيات، من خلال الدفاع عن تصوّراتها للعالم. ففي رواية بوعلام صنصال " le village de l’Allemand" نكتشف نموذجًا روائيًا أنتج تصوّره للتاريخ الثوري من داخل إيديولوجيا إنسانوية مفخّخة، تشكّلت من داخل سردية الهولوكوست، حيث دافع صنصال عن ضحايا المحرقة النازية، بل وجدناه يصوّر لنا معتقلات أوشفيتز بأنها أكبر دليل على موت الضمير الإنساني.

ليس غريبًا أنه عذّب شخصيته الروائية "راشيل "، التي أقدمت على الانتحار، بسبب أنّها لم تتحمّل عذابات ضميرها الشقي، حيث بدت الحقيقة مؤلمة، وفوق قدرة الإنسان على التحمّل. لقد امتصته – أقصد صنصال - هذه الانسانوية المؤدلجة بروح صهيونية، حتى أنّه كتب عن تاريخ مشبوه، متهمًا الثورة الجزائرية بالتورّط مع القوى النازية التي وجدت فيها ملاذا لاستمرار ايديولوجيتها.

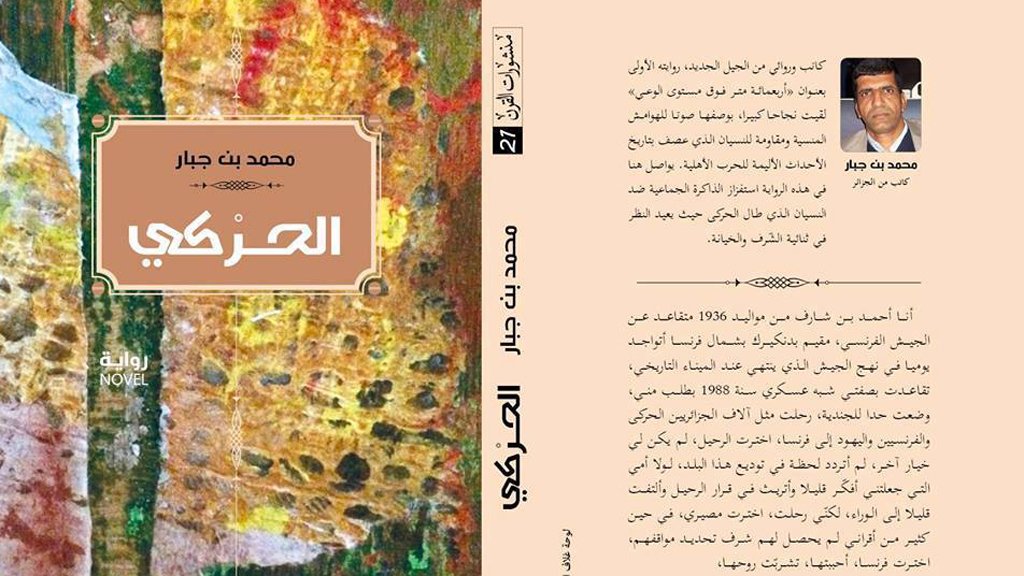

وفي رواية أخرى، نتوقّف أمام تاريخ صامت ومُغيّب في الرواية الجزائرية. ففي رواية الحركي لمحمد بن جبار، يتشكّل لنا التاريخ من خلال فاعل تاريخي مضاد هو الحركي أو الخائن، الذي ظل صوته مغيبًا تمامًا في المتون السردية. أكيد أنّ السبب في هذا التغييب يرجع إلى صورة الخائن في المخيال الجمعي، فهو قد باع بلده، وخان قضية الوطن.

لقد منحت لنا رواية بن جبار إمكانية معرفة وجهة نظر مغايرة للتاريخ من خلال هذه الشخصية المضادة. ولقد وجدنا بأنّ لجوءه إلى هذه الشخصية كان بهدف نقد التاريخ الثوري، باعتباره تاريخًا بشريًا، لا حدود فاصلة فيه بين الخير والشر. إنّه يحفر في الأرشيف الخفي للفاعلين التاريخيين، فالكثير منهم تحوّلوا بين ليلة وضحاها إلى أبطال، بعد أن كانوا سنوات الثورة في خدمة العدو.

أما رواية الحيّ السفلي، فاشتغلت على طبيعة علاقة دولة الاستقلال بالمواطن؛ هذه الدولة التي خلقت طبقية اجتماعية، وفرضت رقابة بوليسية شديدة على المواطنين. من خلال قصّة علي القط الذي قرّر الانتحار في اليوم الذي صادف يوم الاحتفال باستقلال الجزائر، فيجد نفسه متّهما بالتآمر ضد النظام السياسي.

إحراج الذاكرة/ اليوميات:

تحدّث بول ريكور عن مفهوم "التكرار السردي"، ويقصد به الطريقة التي يتم من خلالها تفعيل الماضي في السرد، وهو "فعل تأسيس جديد لما دُشّن من قبل". ( 03) غير أنه وبالعودة إلى الروايات التي قرأناها، فإننا نجد بأنها لم تكتف بإعادة بناء الماضي الثوري، بل قامت بنقده، لأنّ السرد لا يمكن له أن يعيد كامل التجربة التاريخية، لكنه يتموقع من خلف رؤية نقدية لهذا الماضي. فهذه الروايات لم تعد الماضي، بقدر ما مارست إحراجًا للذاكرة التاريخية للثورة التحريرية، وحاولت أن تختبر رهان الحقيقة.

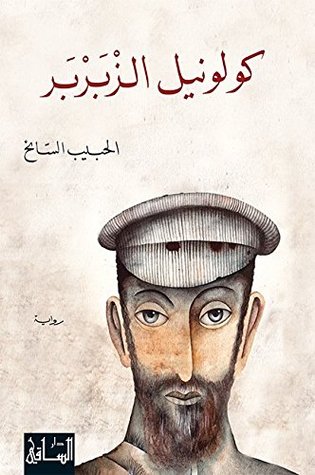

في رواية الحبيب السائح "كولونيل الزبربر"، تطرّقت الرواية إلى مسارين تاريخيين: المسار التاريخي للثورة التحريرية، والمسار التاريخي للحرب على الإرهاب. وهما يسيران وفق رؤية تحاول أن تجد رابطًا بين التاريخين. جسد الروائي هذين المسارين في تجربة الأب مع الثورة التحريرية، وتجربة الابن مع الحرب على الإرهاب، وكأنّ الرواية تريد أن تبرز لنا هذه الاستمرارية التاريخية بين جيلين، استمرارية التحرير. وفي نفس الوقت تكشف عن الانحرافات التي طالت الذاكرة الثورية، كأحد عوامل انفجار العنف السياسي والأمني في جزائر التسعينيات.

في المستوى الأوّل، قدّمت الرواية الجانب المظلم في تاريخ الثورة، من خلال كشف الحجاب عن حقائق التعذيب والمؤامرات في صفوف جيش التحرير الوطني، والروح المصلحية التي استبدت بالقادة الثوريين الصغار منهم والكبار، والتي أدّت إلى انتقامات بين القادة، تطوّرت إلى حروب خفيّة ومقيتة. إنّ هذه المظاهر تجسد الجانب المتناقض في الثورة التحريرية.

هنا، تبرز وظيفة السرد الروائي، بأنه الحفر في المناطق المربكة لتاريخ الثورة، واستنطاق لمناطق الصمت التي طالتها أجهزة الدولة بالتعتيم تارة، والإخفاء تارة أخرى. إنّ ما يختفي وراء التاريخ هو إرادة قول الحقيقة، مهما كان وقعها، تلك هي وظيفة الرواية، أن تخلق مسافة نقدية يُجسّدها فعل المكاشفة الذاتية عبر اللجوء إلى تقنية اليوميات في "كولونيل الزبربر" من خلال مذكرات جلال، أوفي رواية قرية الألماني من خلال مذكرات راشيل، وفي رواية الحركي من خلال مذكرات أحمد بن شارف.

إنّ اللجوء إلى شكل اليوميات و المذكرات في هذه الروايات يطرح أكثر من سؤال فني؛ هل هي محاول توريط السرد التخييلي في نوع من الايهام بالتاريخية؟ يبدو لنا أنّ هذا السؤال بإمكانه أن يحدد مسار البحث حول علاقة الرواية بشكل المذكرات، خاصة وأنّ هذه الأخيرة هي أيضا ضرب من السرد الذاتي، والذي يتمتع بالتقريرية، وبالعلاقة المباشرة مع الحدث التاريخي لكن من خلال تجربة ذاتية جدا.

إنّ بمجرّد الاستعانة بشكل المذكرات تتقلص المسافة بين الذات وموضوعها، بما يخلق أثر الوهم بالواقع. ومن جهة أخرى يتحول التاريخ إلى عملية استقصاء ذاتية. تريد الرواية أن تؤكد على طابعها الفردي جدا، طالما أنّ فن المذكرات هو فن ذاتي، وينتمي إلى ما يسميه بعض النقاد بـ " الأدب الشخصي" الذي ينتمي إلى الأشكال السيرية، هذه الأخيرة أسهمت في "خلخلة علاقة الأدب بالواقع، وأعادت الاعتبار لما يكتبه الإنسان عن ذاته، وأبرزت إمكانات تشخيص التجربة الشخصية من منظورات وزوايا وخلفيات متنوعة". ( 04)

في رواية كولونيل الزبربر، تتلقى الطاوس ابنة جلال نسخة من مذكرات جدها، لتجد نفسها أمام مسؤولية كبرى، وأمام ثقل التاريخ المسكون بالحقائق المُوجعة. لم يكن ذلك سهلًا عليها أن تقرأ تلك المذكرات، خاصّة وأنها تُميط اللثام عن حقائق كثيرة عن الثورة. تتحوّل الطاوس إلى القارئ الافتراضي الذي شكّلته الرواية، لهذا فإن ردود أفعالها هي من جنس ردود فعل القارئ الخارجي، ومن موقع القرّاء نوكل للطاوس مهمّة القراءة نيابة عنا، لهذا ننسجم مع ردودها وانفعالاتها مهما كانت طبيعتها. جاءت الطاوس برؤية حول التاريخ، وكانت لتجربة قراءتها لمذكرات جدها، أثر الخلخلة لوعيها التاريخي. لقد نما في داخلها ما يمكن أن يكون وعيًا تراجيديًا بسبب تهشم أفق انتظارها أمام رعونة الحقيقة وخشونتها.

أما في رواية "الحركي" لمحمد بن جبار، فقد شيّدت متخيّلها السردي، على مذكرات أحمد بن شرف، بطل الرواية، الذي تقاعد من الجيش الفرنسي عام 1988، بعد أن خدم الفرنسيين إبان الثورة التحريرية.

ثمّة أسباب كثيرة جعلته يكتبُ مذكّراته، أهمّها إصابته بمرض الزهايمر، وهو المرض الذي ينهش الذاكرة، ويصيبها بالتلف. فحاجة بن شارف إلى الكتابة هي لأجل تسجيل ما يمكن تسجيله من ذكريات ماضيه وإنقاذها من التهتّك. "أنا في سباق ضدّ تهتك الذاكرة، قبل ان يغزوني النسيان، في سباق ضد الزهايمر اللعين" ( 05)

وجوده في فرنسا، واستحالة العودة إلى الجزائر حتّم عليه الكتابة، بطلب من مرافقته الفرنسية فاني بروكي، بهدف التخفيف من شدّة التوتر الذي يعاني منه بسبب تجاربه الماضية، وبسبب عزلته الباردة بفرنسا. فما هو مصير الحركي إذا لم يكن كل هذه العزلة القاسية؛ فلا المجتمع الفرنسي اعترف به مواطنًا فرنسيًا، ولا مجتمعه الجزائري سيقبل به لأنه خائن لأبناء جلدته في قضيتهم التاريخية الكبرى.

ما يميّز المذكرات، كما نقرأ على لسان أحمد بن شارف، هو أنها تسجيل دقيق للوقائع التاريخية التي عايشها سواءً كطرف فيها أو كملاحظ لها من بعيد، فقد ركز على الأشهر السبعة عشر التي قضاها في المركز العسكري، حيث كان يرافق النقيب مونتروي، هذا الأخير سيشكّل أحد بؤر مذكرات أحمد بن شرف. ومن جهة أخرى، حرص على تدوينها محترمًا تسلسلها الكرونولوجي.

اعتبر بن شارف نفسه شاهدًا على مرحلة زمنية شديدة الخطورة في تاريخ الثورة الجزائرية، وهي الأسابيع الأخيرة قبل استقلال الجزائر، والتي كانت محفوفة بالمخاطر الكبيرة، لاسيما للحركى الذين تنتظرهم المشانق. لكنها أيضًا كشفت عن وجه آخر من وجوه الفاعلين التاريخيين الوهميين، هؤلاء الذين غيّروا مواقعهم قبيل الاستقلال، فتحوّلوا إلى مجاهدين في ربع الساعة الأخير من الثورة، فاستفادوا من امتيازات الاستقلال، ومنهم من تقلد مناصب كبيرة في أجهزة الدولة.

يقول أحمد بن شارف، إنّ المذكرات التي كتبها هي لأغراض علاجية، وسندرك بأنّ ما يقصده من العلاج هو ضرب من العلاج التاريخي للأعطاب التي عانى منها طيلة خدمته في الجيش الفرنسي، سواءً أثناء الثورة، أو بعد الاستقلال وفراره مع من ساعفهم الحظ إلى فرنسا قبل ان تطالهم العدالة الشعبية. وهو يوضّح موقفه بالقول: "بالطبع هذه المذكرات ليست طلبًا للغفران أو محاولة توبة أو مخاطبة ودّ الناس او تكفيرًا عن خطايا، لم أندم يومًا، لقد اتخذت موقفًا ذات يوم ومشيت على نهجه إلى النهاية، ولو أنّي أتحفّظ على الكثير من المواقف من أحداث الجزائر، كنتُ صريحًا مع نفسي، وتحمّلت الآلام والنتائج ولم أتمكّن من معانقة أمي ولقاء أختي والعودة إلى مسقط رأسي". (06).

إنّ كتابة المذكرات ليست التزامًا بواجب الاعتذار، ولا هي تصبُّ في خانة بلاغات التوبة وطلب الغفران، إنما هي دفع لذلك الضرر النفسي الذي أصابه، كنوع من العقاب. إنّ مأساة الحركي هي استحالة العودة، واستحالة معانقة الوالدة.

الغريب أن أحمد بن شارف لا يطالب بالصفح، فقد كان ملتزمًا حتى آخر نفس في حياته بقراره. إن طلب الصفح قد يتحوّل إلى لحظة ضعف.

في رواية " قرية الألماني أو يوميات الأخوين شيللر"، الرواية حسب علمنا لم تترجم بعد إلى اللغة العربية، يلتجئ الروائي صنصال إلى شكل اليوميات، وهذا نلاحظه في العنوان الفرعي للرواية. يكتشف مالريخ، وهو شاب جزائري من أصول ألمانية، يوميات أخيه هانس الذي أقدم على الانتحار ذات ليلة من ليالي أفريل 1996. ستكشف هذه اليوميات عن حقائق فظيعة حول التاريخ المشبوه لوالدهما هانس شيللر، وعلاقته المريبة بالجيش النازي إبان الحرب العالمية الثانية. تقدّم لنا الرواية إذن، وعبر يوميات راشيل "اعترافات" وحقائق حول التاريخ المريب للأب، وهي التي ستورّطه في الجرائم النازية ضدّ اليهود فيما يسمّى بالمحرقة النازية.

غير أنّ الرحلة في سراديب الذاكرة كان يتحكّم فيها منطق الإحساس بالذنب؛ فراشيل لم يتوان عن التعبير عن فظاعة اكتشافه أنه قد يكون ابن مجرم حرب حقيقي، هرب من العدالة، والتجأ إلى الجزائر، وانخرط في صفوف جيش التحرير الجزائري، فيتحوّل إلى أحد أبطال هذه الحرب، قبل ان يدخل الإسلام، ويغيّر اسمه إلى حسان هانس المدعو سي مراد، فيتزوّج بجزائرية، ويصير حاجًا، قبل أن يقتل على يد جماعة إرهابية في منطقة عين الداب بضواحي سطيف.

رحلة البحث عن الحقيقة كانت أيضا رحلة البحث عن الخلاص من ذلك الإحساس بالذنب. هنا تفصح الرواية عن إيديولوجيتها الإنسانوية المريبة؛ فهشاشة هانس أمام جرائم النازية هي ما دفعه إلى الانتحار في الأخير، كأنّ الانتحار يغسل العار التاريخي الذي حمله آل شيللر لعقود. بالنسبة لراشيل فإنّ الأصولية الدينية، التي أفرزت ظاهرة الإرهاب الديني، هي امتداد للنازية، فهما لا يختلفان في عدائهما للإنسان. إلاّ أنّ تعاطفه مع اليهود كان أكثر من تعاطفه على ضحايا الإرهاب الديني في الجزائر؛ بل لم يحزن لمقتل والده أكثر من حزنه من آلاف الضحايا الذين قضوا داخل معاقل أشوفيتز، وكان والده أحد مهندسي أفران الموت. لقد دفع حياته ثمنا لهذه الذاكرة التاريخية، إنه إلى حد ما يعبّر عن طريقة أوديبة في معاقبة الذات لأجل إصلاح ما لا يمكن إصلاحه.

إنّ كتابة المذكرات ليست التزامًا بواجب الاعتذار، ولا هي تصبُّ في خانة بلاغات التوبة وطلب الغفران، إنما هي دفع لذلك الضرر النفسي الذي أصابه، كنوع من العقاب. إنّ مأساة الحركي هي استحالة العودة، واستحالة معانقة الوالدة.

إننا أمام نصوص متفجّرة، قفزت خلف الخطوط الحمراء التي وضعتها المؤسّسة الرسمية لأجل أن تسييج التاريخ، وتحويله إلى كيان مقدّس. هنا تكمن قوّة وعنف التخييل السردي في إحداث خدوش على الوعي التاريخي الرسمي، من خلال استنطاق المسكوت عنه، أو المغيب قسرًا فيه.

اقرأ/ي أيضًا:

كتاب "العنف الاجتماعي في الجزائر".. قراءة في الغضب المتراكم والبؤس الثقافي

إدوارد سعيد قارئًا تاريخ الرواية العربية

هوامش الدراسة:

1)- بول ريكور، محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا، تر: فلاح رحيم، الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط01، 2002، ص50.

2)- إدوارد سعيد، تأمّلات حول المنفى، ص38.

3)- جنات بلخن، ص 57.

4)- محمد الداهي، الذات الملتبسة ( قراءة في أشكال الكتابة عن الذات)، شركة للنشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ط01، 2007، ص 10.

5)- محمد بن جبار، الحركي، ص14.

6)- محمد بن جبار، الحركي، ص11.