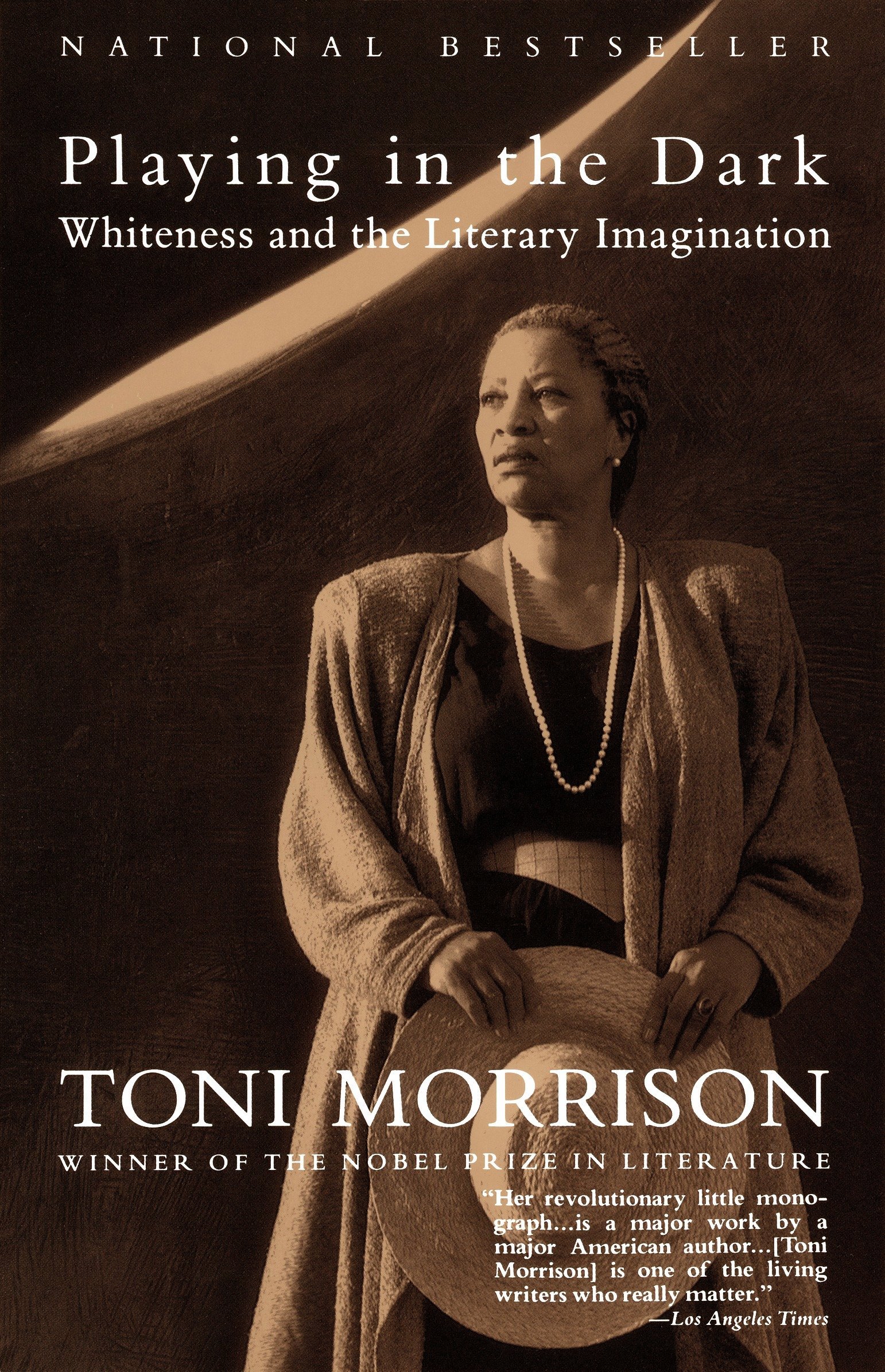

لم تُعرف الروائية الأفرو-أميركية توني موريسون بكتابة الروايات فقط، بل تركت بعض الأعمال النقديّة والفكرية، منها كتابها "صورة الآخر في الخيال الأدبي"، الصادر عن دار كنوز سنة 2018، ترجمة محمد مشبال، حيث كتبت عن حضور السود في الأدب الأميركي عبر توقيع ثلاث مقالات في غاية الأهميّة.

ترى موريسون بأنّ هاجس الأدب الأمريكي هو التخطيط لبناء رجل أبيض جديد

كتبت موريسون في مقدمة كتابها، أنّ دافعها لكتابة هذه المقالات هو إحساسها بضرورة توسيع نطاق دراسة الأدب الأميركي، حتى لا تكون – أي الدراسات الأدبية - حكرًا على أدب الرجل الأبيض.

اقرأ/ي أيضًا: غادامير قارئًا سيلان.. كيف نقرأ الشّعر؟

فملاحظة موريسون في غاية الأهميّة، وهي تنتمي إلى أفق النقد ما بعد الكولونيالي، والذي ينتقد تحيّز النقد الأدبي الغربي عمومًا للنصوص الأدبية التي كتبها الإنسان الأبيض، بغض النظر أنّ ذلك الإبداع نفسه، خاصّة ما تعلّق بالاعمال الكولونيالية، لم تعر اهتمامًا بغير الأوربيين/ الغربيين، مكتفية بترسيخ أنماط من الصور السلبية التي تختل الآخر في مجموعة من الصفات السلبية.

لقد وعت موريسون بصعوبة هذه المهمّة، لأنّ طبيعة هذا العمل النقدي تطلب منها التفكير في مدى الحريّة التي قد تتمتعّ بها باعتبارها كاتبة أفريقية أميركية، تعيش في عالم يقوم على التمييز الجنسي والعرقي. فالشيء الوحيد الذي يحرك هذا المشروع هو قوّة على التفاؤل، كضرب من التحدّي وكسر حاجز الخوف أو التردّد، لذا فإنّ الكتابة عن الأدب الأسود في أمريكا هو نابع من موقف بهيج، ضدّ أيّ أفق كئيب فرضه واقعٌ عنصري.

انطلقت صاحبة رواية "جاز"، من التأكّد من مدّى صحّة أو هشاشة ذلك الافتراض التاريخي والنقدي عن مدى مساهمة الأفارقة الأوائل في تشكيل الأدب الأميركي، وقبل هذا مساهمتهم في بناء الجسد السياسي للأمّة الأميركية. بمعنى آخر، يندرج كتابها ضمن مسعى أدبي لانتشال الأدب الأسود من تخوم الخيال الذي حاصره أدب الرجل الأبيض.

نفهم بأنّ اللعبة هنا هي بين المركز والهامش في الفضاء التخييلي الذي وضع حدوده الرجل الأبيض؛ فالاعتراف بالأدب الأسود هو بمثابة توسيع مساحة التخييل الأدبي داخل فضاء الأدب الأميركي.

لقد حاولت موريسون إذن أن تقاوم مكر الرؤية الأدبية والنقدية المؤسّساتية في أمريكا، ضدّ احتكار الرؤية المركزية لأدب الرجل الأبيض. ولهذا، تقول، "الغرض كان تأمّل حضور السود أمرًا أساسًا لأجل فهم أدبنا القومي بحيث لا ينبغي أن يترك على تخوم الخيال الأدبي". ( ص55)

إنّ مراجعة توني موريسون تهدف إذن إلى تحرير صورة الأسود من تموقعها على تخوم الخيال الأدبي، في محاولة لإزالة غبار قرون من الاقصاء والتغييب والتهميش في الجغرافيا الأدبية في أمريكا. إنّها محاولة لزعزعة ذلك الاعتقاد، الذي تحوّل مع الوقت إلى قاعدة ثابتة وحقيقة مطلقة بأنّ الرجل الأبيض هو الحاضر المهيمن داخل الخيال الأدبي الأميركي.

تقول موريسون مفسرة: "لقد أصبح فضولي لتعرّف أصول هذا الحضور الأفريقاني المراقب والمبتدع بعناية ولتعرّف استعمالاته الأدبية، دراسة غير رسمية لما أدعوه الأفريقانية الأميركية: إنّها بحث عن الطرق التي يُبنى بها الحضور أو الشخصيات غير البيضاء والأفريقانية في الولايات المتّحدة، وفي الاستعمالات التخييلية التي يخدمها هذا الحضور المبتدع". ( ص56)

يُمكن أن نستخلص من هذه الفقرة عناصر مفتاحية لفهم خصوصية مشروع موريسون؛ فقد وظفت هذه الأخيرة مصطلحي "المراقبة" و "الابتداع" لما تحدثت عن حضور الأفريقي في الأدب الأميركي، إذ نُدرك طبيعة هذا الحضور، بوصفه أولا حضورًا مُراقبًا، وهذا يُحيلنا إلى ميشال فوكو تحديدًا، حيث أنّ صورة الأفريقي خضعت لمراقبة من طرف المؤسّسة الأدبية في أمريكا. وثانيًا بوصف أنّ صورة الإفريقي هي صورة مختلقة، لا تمتُّ بصلة إلى الواقع؛ فالأسود هو محض ابتكار المخيّلة الأدبية، لا يمكن تحييد صفاته عن الآلية التي أوجدته.

من جهة أخرى، فقد رسمت موريسون مسلكين يوجّهان قراءتها لهذا الحضور في الأدب الأميركي: المسلك الأوّل هو معرفة طُرق وأساليب بناء صورة الأسود في الخيال الأدبي الأميركي، والمسلك الثاني هو معرفة الاستعمالات الأدبية الممكنة لما سمّته بـ "الأفريقانية الأميركية".

في دلالة الأفريقانية:

تقول موريسون إنّ لفظة الأفريقانية تدّل على "السواد الدال والموحي" الذي صار لصيقًا بالشعوب الأفريقية. ثانيا: تعني "سلسلة من الرؤى والافتراضات والقراءات الخاطئة" التي أنتجتها المركزية الأوروبية عن هذه الشعوب.

تضيف: "لقد أصبح لفظ الأفريقانية، مثل فيروس معيق داخل الخطاب الأدبي، يعني في تقاليد المركزية الأوروبية، طريقة للحديث عن شؤون الطبقات والحرّية الجنسية والقمع وأشكال القوّة وممارستها والتأمّلات في الأخلاق والمسؤولية، كما أصبح يعني طريقة لضبط كل هذه الأمور". (ص57).

اكتسب لفظ الأفريقانية كل هذه الدلالات السلبية التي تحيل إلى القمع والاستلاب، كما أنّه يتضمّن في طيّاته تأمّلات في الأخلاق والمسؤولية. إنه أيضا يمثل أسلوب لضبط كل هذه الدلالات. إنه إطار دلالي وقيمي للتعريف بصورة الإفريقي، أي بشكل آخر، هو طريقة لحجز الأفارقة.

وتضيف موريسون أنّ الأفريقانية الأميركية هي طريقة لإعادة توزيع جغرافيا الكلام الأدبي، وفق ثنائيات ضدّية: القول/ اللاقول، الكتابة/ المحو، الهروب/ الالتزام، الفوضى/ الحضارة، الرغبة/الخوف...إلخ. فضلًا عن اختبار "مشكلات الحرّية".

لقد أثارت موريسون مسألة مهمّة وهي إغفال النقد الأدبي للحضور الأفريقاني، تقول: "ولعله من المهمّ أن نرى كيف أنّ الأفريقانية لا تنفصل عن تأمّلات النقد الأدبي وعن الاستراتيجيات المتعمدة والمحكمة التي تم اتخاذها لمحو حضورها من مجال النظر". ( ص59)

إنّ سؤال: ما هي علاقة الأفريقانية بالخيال الأدبي؟ سيفضح لامبالاة معظم النقّاد الأدبيين الأميركيين بخصوص السواد الأدبي.

اتّسم النقاش النقدي حول الأفريقانية وحول الزنوجة بالانغلاق والاستبعاد المقصود، حتى أنّ مثل هذه المواضيع أصبحت مسكوتًا عنها. هناك من يرفض النظر إلى الأفريقانية بأنها جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في أمريكا.

إنّ الاهتمام بالسود وبثقافتهم لا يكشف فقط عن طرق تفكيرهم، بل أيضًا يمنح إمكانية رؤية "ما تُحدثه الأيديولوجية العرقية في ذهن الأسياد وخيالهم وسلوكهم". ( ص62)

ما تريد أن تصل إليه موريسون هو أنّ الحديث عن العرق لا يخلو من السياسة. أي أنّ الخطاب العرقي مليء بالأحكام السياسية وبالمواقف الإيديولوجية، لهذا يجد الكاتب الأسود كما الكاتب الأبيض نفسيهما أمام صعوبة الانفلات من النبرة العنصرية في خطابيهما، أما المهمّة الأصعب فهي ذلك "العمل الذي يضطلع به الكاتب لتحرير الخيال من متطلبات هذه اللغة". ( ص63)

ترى موريسون بأنّ هاجس الأدب الأميركي هو التخطيط لبناء رجل أبيض جديد، لذا فإنّ " التخيّل أو الكتابة بشكل مختلف، والقصد إلى منح السود صفحات ومشاهد محدودة من كتاب على سبيل نظام الحصص سيكون مضحكًا ومضلّلًا". ( ص65-66)

تؤكّد صاحبة المؤلّف، أنّ الأدب الأميركي كان شريكًا في "جريمة صناعة العنصرية"، فلا يُمكن تصوّر هذا الأدب دون وضعه في سياق هذا الصدام.

حتى رواية كوخ العمّ طوم لم تُكتب لكي يقرأها العم طوم أو يقتنع بها

لقد طرحت موريسون على نفسها مجموعة من الأسئلة، منها: ماذا يحدث للعمل الذي يتناول الأفارقة والأفارقة الأميركيين؟ الواضح أنّ قراءتها للأدب الأميركي جعلها تخلص إلى النتيجة التالية: " لم يُكتب نصٌّ أمريكي.. لأجل السود، وحتى رواية كوخ العمّ طوم لم تُكتب لكي يقرأها العم طوم أو يقتنع بها". ( ص67).

اقرأ/ي أيضًا: